von Sebastian Schoepp

Zu meinem fünfzigsten Geburtstag hatte meine Wahlfamilie für mich eine Party organisiert, eine Art Kostümfest in einem Holzbau, der ausgestattet war wie ein alter Eisenbahnwaggon aus dem Film Der Clou. Wir pokerten die ganze Nacht, und schließlich torkelte ich angetüddelt und versöhnt mit der großen runden Zahl nach Hause. Doch in Wahrheit ging es mir elend. Meist tritt die Phase der Elternsorge ja im späteren Erwachsenenalter ein, also wenn die Nachkommen die sechzig überschreiten. Bei mir war es durch den großen Abstand der Generationen zehn Jahre früher der Fall – ausgerechnet in einer Zeit, in der man ohnehin beginnt, Bilanz zu ziehen.

Darin tauchten nun quälende Fragen auf: Was hatte das Elternverhältnis mit dem eigenen Werdegang zu tun? Wie autonom war man eigentlich, und wie viel war durch Gene, Prägung und Erziehung angelegt? Autonomie sollte ja eigentlich ein Leitstern in unserem Leben sein, sagt die in Amsterdam lehrende Moralphilosophin Beate Rössler. Doch lasse sich der Anspruch, selbstbestimmt zu leben, nie ganz einlösen. Stets finde der Mensch Konstellationen vor, die er oder sie nicht gewählt haben und aus denen er oder sie kaum herauskommen – eine Familie, ein Land, eine Zeit, eine Gesellschaft mit ihren Rollenangeboten und Erwartungen. Man stecke halt in seinem Leben drin.30

Wie tief das Leben meiner Eltern in mir drinstecken mochte, stellte ich fest, als ich beim Ausräumen des Hauses einen Band von Sigmund Freud fand, der diese Konstellationen als Erster tiefer erforscht hat.31 Auch wenn viele Thesen des Wiener Psychoanalytikers als überholt gelten, leuchtete mir Folgendes ein: Laut Freud setzt sich das Ich aus drei Elementen zusammen, dem »Es«: »Sein Inhalt ist alles, was ererbt, bei Geburt mitgebracht, konstitutionell festgelegt ist.« Die Instanz, die zwischen Es und Außenwelt vermittelt, nennt der Wiener Psychoanalytiker das »Ich«. Dazu kommt als dritte Instanz das »Über-Ich«, in dem sich »der elterliche Einfluß fortsetzt«. »Insoweit dieses Über-Ich sich vom Ich sondert und sich ihm entgegenstellt, ist es eine dritte Macht, der das Ich Rechnung tragen muß.«32 Dieses Über-Ich könne sich gegenüber seinem Träger ausgesprochen feindselig verhalten.

Als ich dreißig war, hielt ich es für lachhaft, wenn Menschen wegen Problemen mit ihren Eltern zum Psychologen gingen. Man konnte seine Erzeuger doch nicht im späteren Leben für eigenes Versagen verantwortlich machen? Jetzt las ich das schöne, tiefgründige und sinnliche Buch von Daniel Schreiber über die Suche nach den Geheimnissen der Herkunft und der Suche nach einem Zuhause und musste ihm recht geben: »Wenn man noch jung ist«, stellt der Autor fest, »glaubt man, dass man imstande sei, sich unabhängig von seinen Ursprüngen und seiner Herkunft neu zu erschaffen. Die Geister der Vergangenheit holen einen in der Regel erst spät im Leben ein. Und wenn sie einen einholen, steht man ihnen meist ratlos gegenüber.«33

Mich holten die Geister ein, nachdem ich meine Eltern begraben hatte. Ich merkte jetzt, wie stark der Einfluss von Freuds »dritter Macht« offenbar gewesen war, wie viel Unauslöschliches aus der Kindheit uns die Weichen stellt. Mir ging es wie Daniel Schreiber, wenn er konstatiert: »Die Welt unserer Kindheit scheint etwas zu sein, das uns in unseren Grundfesten ausmacht.«34 Das vornehmlich von den Eltern geprägte »Über-Ich« in mir war allgegenwärtig, stark und mächtig: Als förderlich erwies es sich, wenn es mich dazu zwang, unabweisbare Pflichten zu übernehmen, vor denen ich mich am liebsten gedrückt hätte – etwa mich um meine Eltern im Alter zu kümmern. Und als feindselig entpuppte es sich, wenn es mich dazu nötigte, diese Aufgabe in einer hyperventilierenden, mich selbst unter Druck setzenden und nie Genugtuung findenden Weise zu erledigen.

Laut Luise Reddemann sorgen die Geister der Vergangenheit nicht selten dafür, dass Kriegskinder und -enkel ein eingeschränktes Leben führen, dass sie unter ihren Möglichkeiten bleiben. Auch ich fragte mich: Warum scheiterten meine Beziehungen häufig an denselben Mustern? Woher rührte dieser Zwang zur persönlichen Autonomie bei gleichzeitigem Wunsch nach Nähe? Warum hatte ich keine biologische Familie, sondern mich für eine Wahlfamilie entschieden, ohne Blutsbande?

Ich fragte einen Psychiater. »Sagen wir mal, Ihr Elternhaus hat Ihnen nicht allzu viel Lust zur Nachahmung gemacht«, antwortete er.

Tröstlich fand ich, dass ich damit offenbar nicht allein dastand. In seinem Buch Das Erbe der Kriegsenkel analysiert der Journalist Matthias Lohre, »was das Schweigen der Eltern mit uns macht«.

»Die Kinder der Kriegskinder fragen sich in ihrer Lebensmitte häufig, warum die Zufriedenheit, die mit Wohlstand und Fleiß einhergehen sollte, sich partout nicht einstellt. Häufig bleiben Kriegsenkel lange kinderlos, ihre Beziehungen zerbrechen früh oder werden als Last erlebt (…) Die Unfähigkeit zu trauern der Kriegs- und Kriegskinder-Generation hat sich im Nachwuchs fortgepflanzt, als Unfähigkeit zu vertrauen.«35

Die Jüngeren, so Lohre, hätten »die bloß vordergründig heile Welt ihrer Eltern zu fürchten gelernt«. Ihr Familienbild sei erschüttert. »Auch deshalb binden sie sich häufig erst spät oder gar nicht oder trennen sich bei Problemen rasch wieder.«36 Der Autor erzählt die Geschichte des eigenen Vaters, der zehn Jahre nach dem Tod der Mutter an einem Dienstagmittag in sein Auto stieg und so lange auf der falschen Spur die Autobahn entlangraste, bis er in den Gegenverkehr prallte. War es Selbstmord? War es Demenz?

Lohre begibt sich auf Spurensuche. Der Vater, Jahrgang 1931, hatte den Krieg nicht mehr als Soldat erlebt. Wohl aber hatte er die traumatischen Erlebnisse seiner Eltern und Verwandten mitbekommen, in sich aufgesogen. Gemäß dem Motto »ihr sollt es mal besser haben«, aber gezeichnet von einer »verdammten tief sitzenden Lebensangst« machte der Vater sich daran, eine Familie zu gründen. Er erzog den Sohn zu einem Menschen voller Komplexe. »Mir war es immer peinlich, sein Sohn zu sein. Wie viele Kriegsenkel, sah ich im eigenen Vater kein Vorbild, sondern ein Problem«, schreibt Lohre.37 Der Vater, der sich als Allmächtiger aufspielte, war in Wahrheit ohnmächtig.38 Die Mutter, mit einem ähnlichen Familienschicksal behaftet, griff zu komplementären Erziehungsmethoden: Schweigen als Strafe, die Botschaft, dass mütterliche Zuneigung nicht bedingungslos war.39 Die Folge für den Autor: »So lernte ich an ihrem Gesicht zu lesen, bis ich besser wusste, wie es ihr ging, als sie selbst.«40 Kein Wunder, dass aus solchen Verhältnissen ein introvertiertes Kind erwächst, denn: »Wer still in seinem Zimmer sitzt, verursacht keinen Ärger.«41

Matthias Lohre ist ein Kriegsenkel, trotzdem beschreibt er das Lebensgefühl auch der Kriegskinder zutreffend, diese Grundannahme, »immer alles mit sich allein ausmachen zu müssen«.42 Kriegsenkel, so Lohre, lebten »in Sorge, der nächste Schritt könne in den Abgrund führen: in Armut, Krankheit, soziale Ächtung. Das Leben in Habachtstellung.«43 Viele folgten daher der Maxime: »Das Gegenteil dessen zu tun, was die Eltern taten, müsse richtig sein – und leben gerade dadurch ein Leben im ständigen Bezug zu ihnen.«

Mir fielen allerhand Beispiele ein, die Lohres These belegten: Wie viele Vertreter der deutschen Babyboomer-Generation hatte auch ich versucht, bei Auslandsaufenthalten die deutsche Kriegsschuld sozusagen im Alleingang zu tilgen, dem Schweigen meiner Elterngeneration größtmögliche Redseligkeit entgegenzusetzen – und mich gewundert, dass weder polnische noch griechische Gesprächspartner diesen Akt der Überkompensation für voll nahmen. Ja, unsere typisch deutsche Ablehnung nationaler Symbole schien eher verdächtig zu sein.

Seit meinem zwanzigsten Lebensjahr beschäftigte ich mich intensiv mit einer Region, in der meine Eltern bis dato nie gewesen waren: der Iberischen Halbinsel, wo man Deutsche nicht als Besatzer kannte, sondern als Touristen. »Vielleicht hast du da einen Gegenpol zu deiner Herkunft gesucht?«, mutmaßte ein italienischer Bekannter. Ganz aber hat diese Distanzierung wohl nicht funktioniert. Sonst hätte ich ja jetzt an Weihnachten nicht hier vor einem ziemlich deutschen Buchenfeuer im alten Wohnzimmer meiner Eltern in einer bayerischen Kleinstadt gesessen.

Schon früh hatte ich unheimliche Parallelen zu denen erkennen müssen, von denen ich eigentlich abrücken wollte. Diese Parallelen reichten von der wachsenden Wanderbegeisterung bis hin zur Handschrift, die aussah wie eine Kombination der Handschriften meines Vaters (klein und krakelig) und meiner Mutter (schlampig-ungeduldig). Hatte ich nicht das gleiche wiehernde Lachen wie Vater, das steile Behauptungen gerne am Ende des gesprochenen Satzes relativiert, ja quasi zurücknimmt wie ein akustisches Anführungszeichen? Trieb mich nicht ein ähnlicher Hang zu überheblichem Sarkasmus wie Mutter? Eine Freundin betrachtete ein altes Foto von Vater im Liegestuhl, die Knie höher gezogen als die Ohren: »Genau so sitzt du auch immer da.« Alle Versuche, gegen elterliche Prägungen anzukämpfen, hatten sich als quijotesk erwiesen, ein Ausdruck, der in Spanien für einen unmöglichen Kampf steht. Die Windmühlen der Vergangenheit waren stärker. Luise Reddemann schreibt, viele Kriegskinder und -enkel merkten nicht einmal, dass »sie gar nicht ihr eigenes Leben leben können«.44

Ich legte Vaters Gefangenenpost beiseite und entschloss mich zu einem Weihnachtsspaziergang, so einen, wie ich ihn früher immer zusammen mit Vater unternommen hatte. Allerdings hatte da meistens Schnee gelegen, jedenfalls behauptete das meine Erinnerung. Jetzt lief ich im Regen durch die braun-grünen, monochromen deutschen Winterwälder zu dem Weiher, den Vater geliebt hatte, umrundete ihn und erklomm eine matschige Anhöhe. Die Alpen, sonst von hier aus klar zu erkennen, lagen hinter einer dicken Dunstschicht verborgen, das kleine Barockkirchlein war in Schwaden gehüllt, der Regen peitschte waagrecht einher. Keine Spaziergänger waren zu sehen, sonst trampelten hier an Wochenenden und Feiertagen die Besuchermassen die Schwingböden nieder, die durch Verlandung entstanden waren. Im Angesicht von Wind und Wetter auf Vaters alten Pfaden stellte sich ein wohltuendes Trotzgefühl ein: Sicher, meine Eltern, geboren vor Erfindung der Hubschrauber, waren das Gegenteil von Helikoptereltern gewesen. Aber hatte man gerade deshalb nicht selbst etwas aus sich machen müssen, ohne Anleitung und Protektion? Hatte ich nicht in der Abgrenzung zu ihnen meinen Weg gefunden? War ich nicht als Student in Perugia und Salamanca gewesen zu einer Zeit, als europäische Studienaustauschprogramme noch nicht erfunden waren und Erasmus nur der Name eines lange verstorbenen holländischen Gelehrten war?

Und hatte die anerzogene Vorsicht mich andererseits nicht vor unkalkulierbaren Abenteuern bewahrt wie damals beim Putsch in Buenos Aires, als ich den Gefechten um das Heereshauptgebäude Edificio Libertador aus sicherer Entfernung zusah, während acht Reporter ihren forschen Wagemut mit dem Leben bezahlten? War es nicht ein Vorteil, zur materiellen Genügsamkeit erzogen worden zu sein, weshalb ich keine Statussymbole wie dickes Auto, Villa, Riesenflachbildfernseher oder Kluburlaub auf den Malediven brauchte?

Fast alle Werte, die Vater für gut und richtig gehalten hatte, also Zurückhaltung, Rücksicht, Respekt vor anderen, Maßhaltung, Sparsamkeit, Bescheidenheit, waren genauso aus der Mode wie sein Leitspruch: »Der Klügere gibt nach.« Aber waren diese Werte deswegen falsch? Heute lehrt man die Kinder das Gegenteil: Auf dem Fußballplatz sollen sie sich mit den Ellbogen durchsetzen, sich ja nichts gefallen lassen. Was aber soll aus Jungs werden, wenn Papi ihnen durch sein Verhalten auf der Autobahn beibringt, dass man Vorausfahrende am besten wegblinkt und weghupt, also dass man rücksichtslos und aggressiv besser durchs Leben kommt? Ist das besser, als beim Überholen jedes Radfahrers brav zu blinken?

Vater hatte offenbar Zweifel daran, dass man mit Aggressivität besser durchs Leben kam, ein Grundsatz, der einer bitteren Erfahrung folgte. Ich erinnerte mich im Weihnachtsregen an eine seiner späten Erzählungen, stockend vorgebracht an einem düsteren Tag im Pflegebett. Sie handelte vom Krieg. Seine Einheit hatte in der Ukraine ein Dorf genommen, Vater robbte vorsichtig von Haus zu Haus, stieg vorne durch ein Fenster ein, durchs andere hinten wieder hinaus. Doch auf der Dorfstraße spielten einige Kameraden die Helden, stürmten, aus Maschinenpistolen feuernd, schreiend vorwärts – und wurden einer nach dem anderen von einem russischen Maschinengewehrschützen gnadenlos niedergemäht. Die Verwundeten lagen auf der Straße und schrien »Helft mir, helft mir!«

»Ja, wie denn helfen?«, fragte Vater und blickte aus dem Fenster. »Man wär doch draufgegangen.«

Vielleicht, so schreibt Luise Reddemann, sei es manchmal klug, »feige« zu sein.45

30 https://www.nzz.ch/feuilleton/koennen-wir-selbstbestimmt-leben-autonomie-macht-arbeit-und-nicht-immer-gluecklich-ld.1301175

31 Freud, Abriß der Psychoanalyse, Fischer Bücherei des Wissens, 1953

32 Ebd., S. 7 f.

34 Ebd., S. 44

35 Lohre, S. 25

36 Ebd., S. 160

37 Ebd., S. 186

38 Ebd., S. 188

39 Ebd., S. 170

40 Ebd., S. 171

41 Ebd., S. 228

42 Ebd., S. 242

43 Ebd., S. 158

44 Reddemann, S. 85

45 Ebd., S. 139

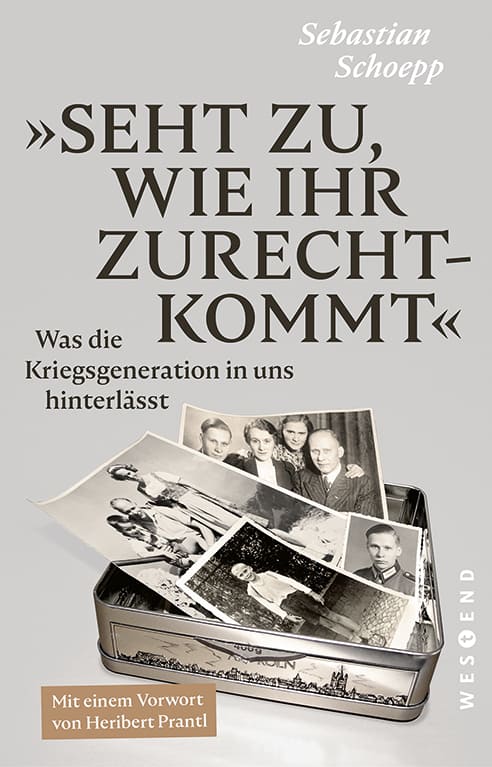

About the author: Sebastian Schoepp Journalist und Autor, Jahrgang 1964, war politischer Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat sich einen großen Teil seines Berufslebens mit Südeuropa und Lateinamerika befasst. Gewissermaßen als Krönung der Laufbahn winkte schließlich der Posten als Korrespondent in Buenos Aires. Doch genau in diesem Moment musste Schoepp erfahren, dass es andere Dinge im Leben gibt, die schwerer wiegen als Karriere. Um sich um seine Eltern zu kümmern, verzichtete er auf Südamerika. Er hat diese Entscheidung nie bereut. Der Artikel ist ein Auszug aus dem Buch "Seht zu wie ihr zurechtkommt" - Abschied von der Kriegsgeneration.

Sie finden das Buch here in der Empfehlungsliste des Herausgebers des CDKW. Bestellen Sie es bei dem deutschen OnlineBuchandel-Partner Buchkomplizen.

2 Responses

Ich bin Jahrgang 1963 und meine Mama kam mit der Familie aus Schlesien. Dazwischen lagen sieben Jahre Gefangenschaft in tschechischen Lagern. Dann Bayern, dann Baden-Württemberg, wo ich geboten wurde. Mein Opa hat gerne aus den Kriegszeiten erzählt und ich hing an seinen Lippen. Vielleicht ein Grund, dass ich nie die eigene Heimat fand. Jetzt lebe ich schon lange in NRW, meine Tochter ist hier geboren. Ich würde mich selbst als Europäern bezeichnen. Heimat war für mich immer da, wo ich gerade nicht bin. Mittlerweile habe ich Frieden damit gemacht. Ich habe nie ein Haus gebaut und lebe mit leichtem Gepäck und für mich ist der Ukrainekrieg genau das, was meine Oma immer sagte, sie können dir alles wegnehmen, nur was du ihm Kopf hast bleibt.

ich war zutiefst berührt von diesem Artikel. ich selbst, Jahrgang 1958, fand mich an so vielen Stellen wieder, dass es mir fast weh’ getan hat.

Dazu dürfen wir, selbst als ältere Menschen bis heute nichts tieferes äußern. Dann heisst es sofort: Deutschland hat den Krieg schließlich angefangen. Basta! Das tut so weh’.

ich danke Ihnen hierfür sehr Herr Langemann!

Lg Roland Neumann